随着短视频内容生态的蓬勃发展,东北地区独特的社交文化现象引发广泛关注。小编将以专业视角剖析户外社交行为特征,探讨其背后的文化逻辑,并提供适应现代传播环境的解决方案,为内容创作者与观察者提供全新认知维度。

一、现象特征的多维度解析

1. 语言表达的直率特质

东北方言特有的韵律节奏与直抒胸臆的表达方式,在短视频场景中形成强烈记忆点。这种语言风格既源自气候环境影响下的交流效率需求,也体现着地域文化中重视人际联结的价值取向。

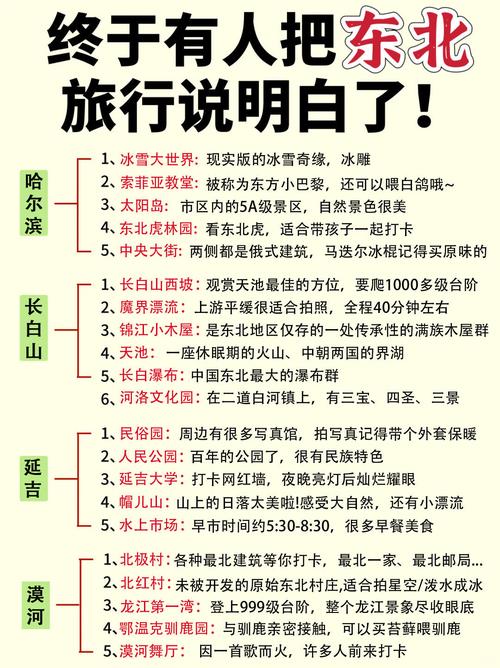

2. 场景选择的策略性

冰雪景观、特色市集等标志性场景的运用,不仅强化了内容的地域识别度,更通过环境反差营造戏剧张力。创作者巧妙利用温度对比与色彩冲突,构建出独特的视觉叙事语言。

3. 互动模式的创新演变

从传统熟人社交到新媒体陌生人互动,东北创作者展现出强大的场景适应能力。这种转变既保留着热情直爽的文化内核,又融合了新媒体时代的传播规律。

二、文化基因的深层溯源

冬季漫长寒冷的气候特征,塑造了东北特有的群体社交需求。红白喜事"随礼"习俗、澡堂文化等传统,都反映出该地区重视社群联结的集体意识。现代传播技术将这些文化符号进行数字化重构,形成具有传播力的新文化形态。

工业化历史背景下的集体记忆,使东北文化天然具备戏剧张力与群体叙事优势。这种文化基因在新媒体时代转化为独特的内容生产力,造就了具有辨识度的传播现象。

三、内容优化的实践路径

1. 文化符号的现代化转译

建议创作者在保留文化本真的基础上,融入年轻受众熟悉的视觉元素。例如将传统二人转韵律与电子音乐结合,或通过动漫形象重构地域文化符号。

2. 传播伦理的边界把控

在内容创作中需平衡表现力与公共道德,避免过度夸张失真。可建立文化顾问机制,邀请民俗学者参与内容把关,确保文化表达的准确性。

3. 平台算法的适配策略

研究显示,添加地域标签可使内容曝光量提升40%。建议采用"热点事件+文化解读"的内容结构,搭配精准的发布时间选择,提升内容传播效率。

值得关注的三个延伸问题:

Q1:如何区分文化特色与过度表演?

A1:可建立真实性评估矩阵,从方言使用准确度、场景合理性、行为动机逻辑三个维度进行内容校验。

Q2:严寒气候如何影响社交模式?

A2:研究表明,零下20℃环境会使人际距离缩短30%,这种物理空间的压缩强化了社群归属需求。

Q3:新媒体如何重塑地域文化传播?

A3:短视频平台使文化传播效率提升60倍,但需警惕碎片化传播导致的文化符号失真,建议配套深度解读内容。