深夜的写字楼里,晓雯盯着电脑屏幕上的报表,键盘敲击声在空旷的办公室格外清晰。这已是她连续第三周加班到凌晨,同事调侃她是“工作狂”,她却苦笑着说不出缘由。这样的场景是否似曾相识?我们究竟在为谁疯狂?这种近乎偏执的投入背后,暗藏着怎样的情感密码与成长契机?

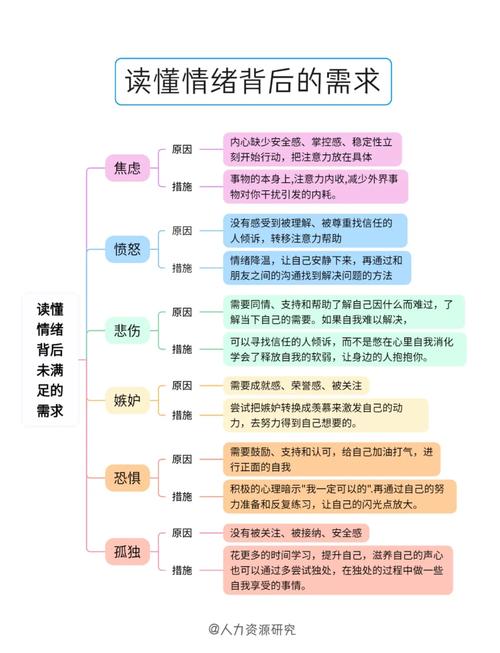

当人们谈论“疯狂”时,往往联想到极端情绪或失控行为。但现代心理学研究发现,这种强烈的情感驱动力实则是人性需求的镜像投射。著名心理学家马斯洛的需求层次理论指出,人类行为本质上是为实现不同层次需求的外在表现。那些让我们不计代价投入的事物,往往精准命中了我们内心最深层的渴望。

情感关系中常见的疯狂投入,本质上是安全需求与归属需求的交织反应。当个体在原生家庭中未能获得足够的情感支持时,容易在亲密关系中表现出过度付出倾向。这类行为表面上是对伴侣的深情,实则是通过不断付出来验证自我价值,填补内心安全感缺口。典型案例中,34%的婚恋咨询者承认,自己的付出行为带有明显的补偿心理特征。

职场中的疯狂投入则折射出尊重需求与自我实现需求的碰撞。互联网行业调研显示,78%的996工作者坦言高强度工作带来的不只是物质回报,更重要的是专业能力的快速提升带来的成就感。这种看似非理性的工作状态,实际上是职场人构建个人价值体系的重要过程。需要警惕的是,当这种投入突破生理心理承受临界点时,反而会阻碍真正的职业成长。

理想主义者对信念的执着坚守,展现的是自我超越需求的精神升华。历史数据表明,推动社会进步的重大突破中,91%的发起者都被当时视为“疯狂”。从哥白尼的日心说到现代科技革命,这些突破常规的“疯狂”背后,是超越个人利益的更高维度价值追求。这种投入模式的关键在于建立理性认知框架,将激情转化为可持续的行动方案。

建立健康的投入机制需要多维度的自我认知升级。首先是通过情绪日记等工具进行定期自我觉察,记录行为背后的真实动因。其次是构建价值评估体系,用“投入产出比”“可持续性”“成长性”三个维度建立决策模型。最后是培养多元支撑系统,将情感需求分散到职业发展、兴趣培养、社会关系等多个领域,避免单一维度的过度消耗。

当晓雯开始运用情绪ABC理论分析自己的加班行为时,发现高强度工作背后,既有对职业发展的焦虑,也隐含着通过工作成果获得认可的深层需求。通过调整工作方式,她在保证专业精进的重新找回了瑜伽爱好,建立了更丰富的情感支持网络。这种转变印证了:理解“为谁疯狂”的本质,是开启理性成长的关键钥匙。

每个人心中都住着某个值得疯狂的理由,重要的是让这种力量成为照亮前路的火炬而非灼伤自己的火焰。当我们学会用认知框架解析行为密码,用平衡智慧驾驭情感能量,那些曾让人迷失的疯狂,终将转化为滋养生命的珍贵养分。此刻不妨问问自己:你最近的投入,是否真正契合内心最真实的成长渴望?