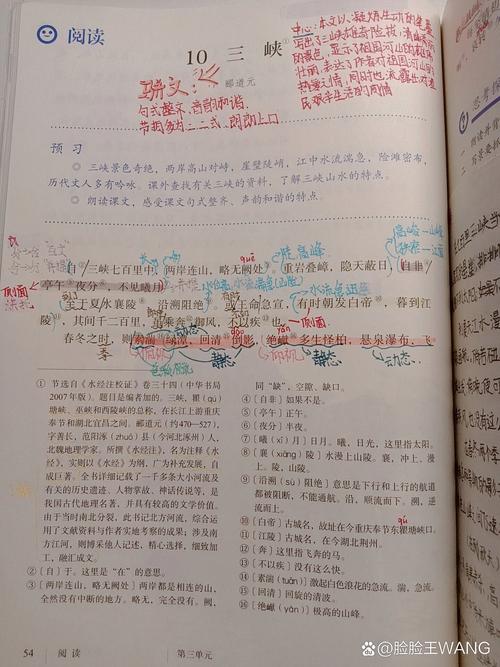

北魏地理学家郦道元在其著作中,用精炼传神的笔触描绘了三峡壮丽的自然景观与独特的地理特征。这部成书于150年前的典籍,不仅记录了长江三峡的险峻地势与水文特征,更暗含古代学者进行地理考察的科学方法与观察智慧。通过解读这些珍贵文字,我们得以窥见古人认知自然的方式,以及三峡地区在历史长河中承载的生态价值与文化内涵。

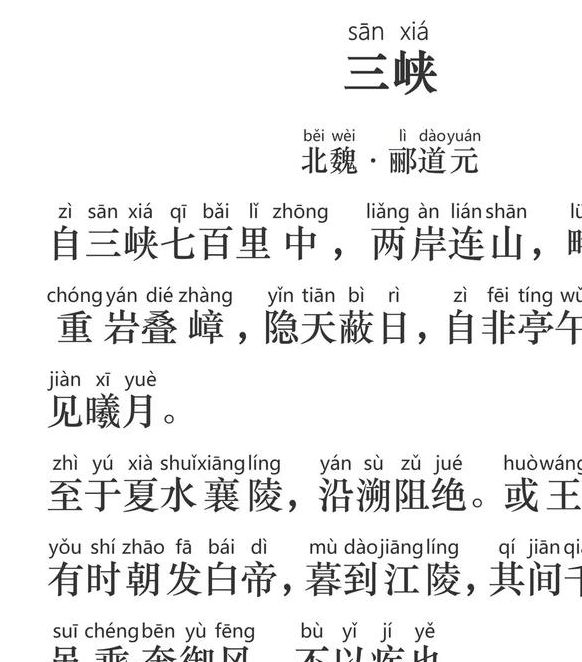

长江三峡作为中国地貌演变的活标本,其两岸的层叠山岩中封存着数亿年的地质密码。郦道元在中特别提到"两岸连山,略无阙处",短短八字精准概括了峡谷地貌的典型特征。现代地质研究证实,三峡地区在侏罗纪时期经历剧烈造山运动,石灰岩山体受江水侵蚀形成深邃峡谷,这与郦道元"重岩叠嶂,隐天蔽日"的记载形成跨越时空的印证。

在描写水文特征时,郦道元展现出惊人的观察力。他注意到不同季节江水流速的变化规律,夏汛时"沿溯阻绝"的航运困境,冬季"素湍绿潭"的静谧景观,都成为研究古代长江水文的重要参照。其中"朝发白帝,暮到江陵"的航程记录,为考证古代内河航运效率提供了量化数据,这种将文学描写与地理数据相结合的记录方式,在当时堪称创举。

郦道元的考察方法同样值得探究。在没有现代测量工具的6世纪,他通过实地踏勘结合文献考证,系统梳理了长江流域325条支流的走向。在三峡段考察中,他既记载了"悬泉瀑布"的地貌特征,也关注到"林寒涧肃"的生态环境,这种将自然地理与生物地理相结合的研究视角,比西方同类著作早了近千年。其记录的三峡猿啸场景,如今已成为考证该地区生物群落演变的重要线索。

中的三峡描写还隐藏着文化密码。文中引用的渔者歌谣"巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳",不仅反映了古代三峡航运的艰险,更折射出先民对自然力量的敬畏。这种将地理考察与人文记录相融合的写作方式,使得郦道元的著作超越单纯的地理志范畴,成为研究古代生态文化的重要文献。

当我们站在现代科技的高度重新审视这些古代记录,不禁要问:在没有卫星测绘的古代,郦道元如何保证地理数据的准确性?他对三峡四季景观的生动描写,是否暗示着当时的气候特征与现今存在差异?这些问题的探索,不仅有助于理解古代地理学的发展水平,更能为现代环境变迁研究提供历史参照。

在三峡工程改变区域地貌的今天郦道元的文字成为珍贵的生态档案。他笔下的"晴初霜旦"景象与"高猿长啸"的生态场景,为评估现代三峡生态环境变化提供了基线数据。这种古今对话提醒我们,地理研究既要着眼当下也需要从历史文献中汲取智慧,在发展与保护之间寻找平衡点。

重读中的三峡篇章,不仅能感受文字中跃动的山河气韵,更能领悟古代学者格物致知的探索精神。郦道元用双脚丈量江河的考察方式,用笔墨凝固山川的记录态度,为后世树立了地理研究的典范。在科技手段日新月异的今天这种将严谨考据与人文关怀相结合的研究传统,依然具有重要的启示意义。