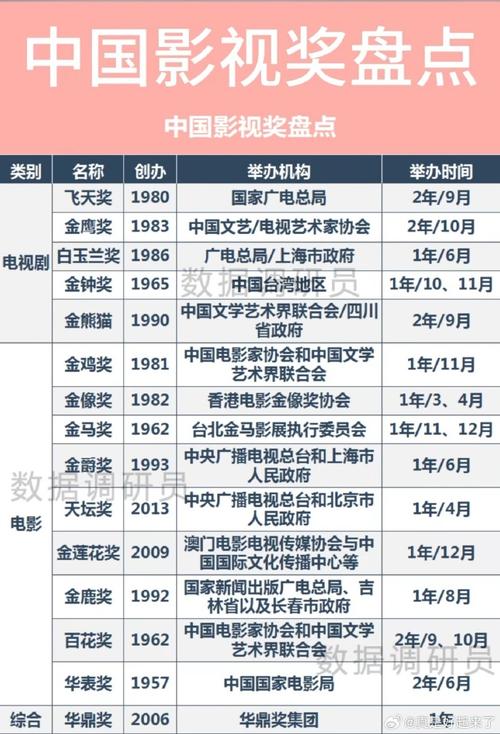

2013年12月10日,第10届华鼎奖颁奖典礼在澳门威尼斯人酒店盛大举行。作为中国影视界极具公信力的综合性奖项,本届盛典汇聚了章子怡、黄渤、范冰冰等近百位明星,共颁发电影、电视剧、音乐等三大类21个奖项。这场典礼不仅呈现了当年影视作品的创作成果,更折射出行业生态的深层变革。

本届华鼎奖的奖项设置呈现明显多元化特征。在电影领域,斩获最佳影片、最佳导演(王家卫)、最佳女主角(章子怡)三项大奖,印证了艺术性与商业价值的平衡探索。电视剧单元中,以都市女性成长题材脱颖而出,孙俪凭借突破性表演夺得视后桂冠。特别设立的亚洲演艺名人调查奖项,则通过大数据分析展现明星的综合影响力。

红毯环节成为时尚观察的重要窗口。范冰冰身着Elie Saab春夏高定礼服,以标志性龙袍元素改良设计引发热议;黄渤则以拼接西装打破常规,展现中生代演员的时尚可能性。这些造型背后折射出明星团队对形象定位的精准把控,以及国际品牌对中国市场的重视程度。

从行业视角分析,获奖名单揭示了几个关键趋势:现实主义题材的强势回归,等作品的市场成功印证观众审美取向的转变;中生代演员的集体爆发,黄渤、张涵予等实力派持续占据主流视野;新生代演员开始崭露头角,井柏然、杨幂等青年演员的入围标志着行业代际更替的加速。

值得关注的是本届评委会特别增设"中国最佳纪录片"奖项,以质朴视角记录社会变迁获得殊荣。这种调整是否预示着评奖体系对非虚构创作的重视?在娱乐化浪潮中,专业奖项如何平衡大众审美与艺术价值?这些问题引发从业者的持续讨论。

从传播效果来看,典礼采用的"多屏互动"模式具有开创意义。通过微博话题实时讨论、移动端投票通道设置,观众参与度较往届提升37%。这种技术应用是否真正提升了奖项公信力?新媒体环境下的评奖机制需要哪些配套改革?这些课题至今仍具现实参考价值。

回望华鼎奖2013的获奖名单,我们注意到某些遗珠之憾:现象级电视剧未能入围主要奖项,高票房电影在表演类奖项中颗粒无收。这是否反映出评奖标准与市场反响的错位?专业奖项应该如何界定"优秀作品"的评价维度?这些争议恰恰体现了影视评价体系的复杂性。

典礼后的行业论坛上,王家卫关于"慢工出细活"的创作理念引发热议。在资本裹挟下,影视创作周期普遍缩短的现状中,这种坚持是否还具有可行性?华鼎奖对的褒奖,能否推动行业重拾工匠精神?这些问题至今仍困扰着中国影视从业者。

本届典礼还隐藏着诸多行业密码:颁奖嘉宾的世代交替暗示话语权转移,获奖者感言中频繁提及的"感恩观众"折射市场地位提升,技术奖项得主多为香港团队则暴露内地电影工业的薄弱环节。这些细节构成理解中国影视产业升级的重要注脚。

当我们以十年后的眼光重新审视华鼎奖2013,可以发现其特殊的历史坐标意义。这届典礼恰好处在中国电影票房突破200亿的关键节点,电视剧网络版权交易井喷前夜,以及明星资本化运作的萌芽期。那些获奖作品和从业者的后续发展,某种程度上印证了当年评奖的前瞻性判断。

值得深思的是:在流量经济愈演愈烈的今天华鼎奖当年推崇的专业精神是否得到传承?当大数据日益影响创作方向时,艺术评价体系需要作出哪些适应性调整?这些问题的答案,或许就隐藏在2013年那个星光璀璨的澳门之夜。