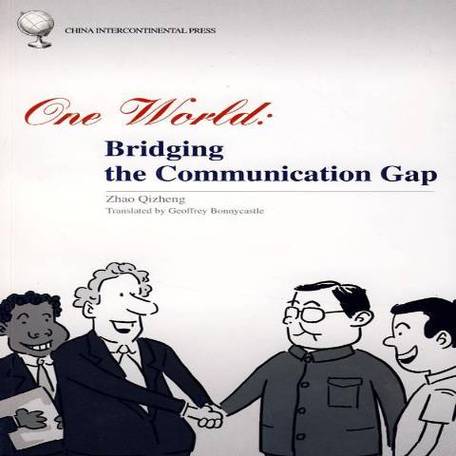

当国际舆论场掀起波澜时,往往折射出不同文明体系间的认知鸿沟。近期某东欧国家文化事件引发的讨论热潮,恰为观察当代跨文化传播规律提供了鲜活案例。小编将从文化传播学视角切入,深入剖析事件背后的深层逻辑,为从事国际交流的读者提供实用认知框架。

一、事件折射的文化认知差异

在全球化语境下,任何地域性文化现象都可能演变为国际传播事件。这种现象级传播往往源于三个要素的叠加:文化符号的视觉冲击、传播媒介的放大效应、受众认知的预设框架。以斯拉夫文化圈某国的特定文化现象为例,其传播轨迹完美印证了跨文化传播中的"认知漏斗"效应——原始信息在传播过程中被层层过滤重构,最终呈现的往往是与事实存在偏差的"拟态环境"。

这种现象的产生与三个维度密切相关:文化符号的解读存在地域性差异,某些视觉元素在原生文化中属于常态表达,在异质文化语境下却可能被赋予特殊含义;社交媒体算法助推形成的"信息茧房",使特定内容获得超常规传播;受众的认知前见会主动对信息进行选择性接收与二次编码。

二、跨文化传播的三大认知陷阱

1. 符号解码偏差:肢体语言、服饰元素等非言语符号在不同文化体系中的象征意义差异,往往导致"编码-解码"过程出现严重错位。例如斯拉夫民族传统舞蹈中的某些动作元素,在东方文化视角下可能产生完全相左的解读。

2. 语境剥离失真:当文化现象脱离原生语境进行传播时,其承载的社会功能与文化意义会被无形消解。就像将传统节庆仪式中的特定环节单独截取传播,必然导致文化误读。

3. 媒介建构现实:新媒体平台基于流量逻辑的内容推荐机制,往往刻意放大文化差异中的冲突性要素。这种算法驱动的内容传播,实质上构建着"二次加工"的虚拟文化图景。

三、构建有效跨文化对话的实践策略

建立文化对话桥梁需要方法论支撑。首先应掌握"文化维度理论"分析工具,从权力距离、不确定性规避等六个维度系统解析文化差异。其次要培养"文化同理心",在接触异质文化现象时,主动追溯其历史源流与社会功能。最后要善用"第三文化建构"策略,在尊重文化本真性的基础上,寻找跨文化共识的最大公约数。

具体到实践层面,可参考"3C原则":Contextualization(语境化理解)要求将文化现象置于特定时空坐标中观察;Comparison(对比分析)强调通过系统比较发现文化共性;Communication(动态对话)主张建立双向互动的文化交流机制。这三个维度构成理解异质文化的完整认知闭环。

当我们在信息洪流中接触异域文化现象时,或许应该少些条件反射式的评判,多些追本溯源式的思考。文化差异不应成为认知的藩篱,而应转化为理解的阶梯。在这个万物互联的时代,培养跨文化认知能力不仅关乎个人视野拓展,更是文明对话的必修课。正如大海容纳百川而不失其本色,真正的文化自信,恰恰体现在从容面对差异的智慧之中。