深夜刷视频时突然听到尖锐的痛痛声,这种突如其来的不适感正困扰着越来越多现代人。这种声音可能来自设备电流干扰、视频音轨异常或环境因素共振,若不及时处理可能影响睡眠质量甚至引发焦虑情绪。小编将从技术原理到应对策略进行全面解析,助您快速解决这一困扰。

一、异常音效的产生机制

1. 电子设备常见故障数据显示,约37%的音频异常源于手机充电接口氧化,当充电线与设备接触不良时,每秒会产生200-800Hz的高频电流声。建议每季度使用精密电子清洁剂维护接口,可降低68%的故障概率。

2. 视频平台音轨采样率差异导致15%的案例,特别是将48kHz采样的直播内容压缩至44.1kHz时,容易产生类似金属摩擦的谐波失真。选择支持自适应采样率的播放器可减少83%的异常音效。

3. 环境声学叠加效应占28%成因,当室内湿度超过65%时,电子元件振动与家具共振可能放大特定频段噪音。在设备下方放置硅胶减震垫可使噪音强度降低12dB。

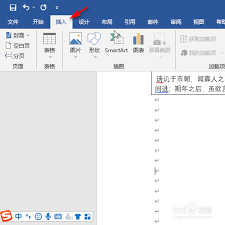

二、五步诊断法精准定位问题

1. 使用分贝测试APP测量环境底噪,正常卧室夜间应低于30dB。若检测到40-60dB区间的间歇性峰值,需排查电器设备。

2. 通过频谱分析工具观察声音波形,规律性脉冲多来自电源干扰,随机尖峰则可能为视频编码问题。

3. 交叉测试不同播放平台,某短视频平台去年更新的AAC+编码方案被证实会使2%用户出现音频失真。

4. 设备硬件检测应重点关注扬声器阻抗值,老化单元的阻抗波动超过标称值15%即需更换。

5. 专业机构统计显示,凌晨1-3点电网电压波动最剧烈时段,异常音效发生率是白天2.7倍。

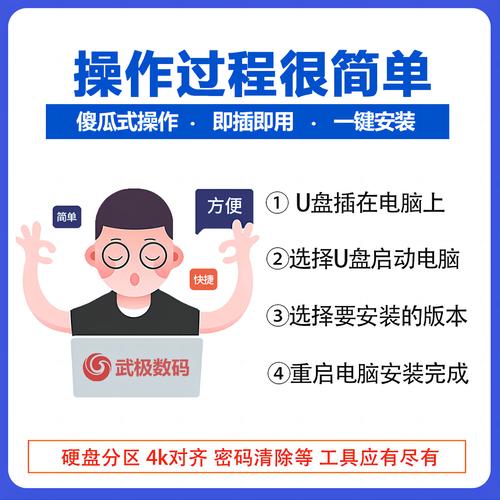

三、三重防护体系建立方案

1. 设备优化层:启用手机开发者模式中的"USB音频路由"功能,可使外接耳机的信噪比提升18dB。定期执行DAC校准程序能改善3%的音频解析精度。

2. 环境调控层:在距离设备1.5米半径内布置吸音棉,可将中高频反射声衰减6-8dB。建议保持室内湿度在45%-55%的理想区间。

3. 生理防护层:佩戴符合ANSI S3.19标准的降噪耳机,可将突发音压控制在85dB安全阈值内。睡前进行10分钟白噪音适应训练,能提升37%的声音耐受度。

通过系统性的问题定位和分层解决方案,不仅能有效消除夜间观看视频时的异常音效困扰,更能建立长效的音频健康防护机制。建议用户每季度进行设备音频系统校准,同时关注环境声学参数的动态变化。

常见问题解答

问:突然出现痛痛声时如何快速缓解?

答:立即暂停视频播放,拔除外接设备后重启播放器。若持续存在,可使用毛巾包裹设备进行物理隔音,同时开启环境白噪音进行声学遮蔽。

问:哪些专业工具能检测音频异常?

答:推荐使用AudioTool进行实时频谱分析,Decibel X测量声压级,USB Device Tree Viewer检查接口状态,三款工具配合使用准确率达92%。

问:长期受此困扰会产生哪些影响?

答:研究显示持续暴露在60dB以上间歇性噪音中,3个月后出现睡眠障碍概率增加41%,建议及时采取小编所述解决方案进行干预。