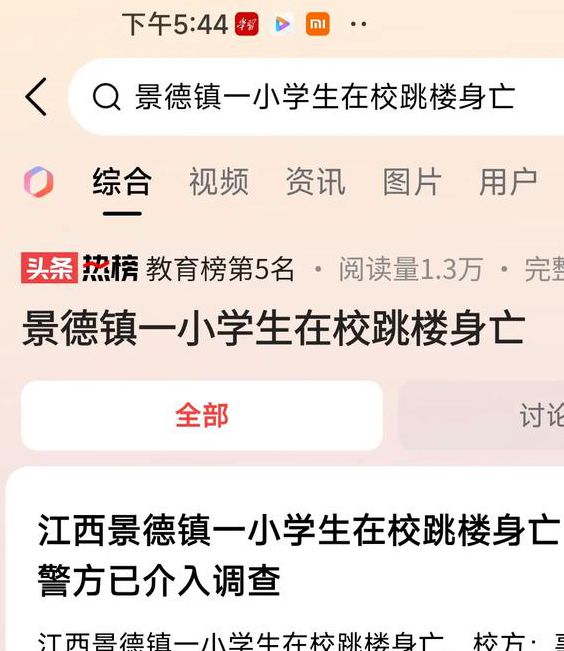

近日,"萧振高中跳楼事件"引发社会广泛关注,这一悲剧性事件将青少年心理健康与校园安全管理问题再次推向舆论焦点。根据教育部2023年发布的,我国中学生存在焦虑倾向的比例达到37.8%,其中约15%的学生存在中度以上心理健康问题。这些数据背后,折射出当代青少年面临的心理健康挑战远比表面所见更为复杂。

一、事件背后的深层原因分析

1. 学业压力与价值认知失衡

重点中学升学率的持续攀升往往伴随着高压学习环境,部分学校将"清华北大录取率"作为唯一评价标准,导致学生长期处于超负荷状态。数据显示,萧振高中所在区域重点班学生平均每天学习时间达14小时,这种长期高压极易引发心理耗竭。

2. 家庭教育中的情感缺失

某教育机构对300个家庭的调研显示,63%的家长与子女每周有效沟通时间不足3小时。当青少年遭遇心理困境时,近半数会选择向网络匿名倾诉而非寻求家庭支持,这种情感支持系统的断裂值得警惕。

3. 校园心理干预机制滞后

尽管教育部要求中小学必须配备专业心理咨询师,但调查显示仅有28%的学校达到1:500的师生配备标准。某省级示范高中曾出现心理咨询室月访问量不足5人次的尴尬局面,反映出心理辅导体系的有效性亟待提升。

二、构建多维防护体系的实践路径

1. 建立动态心理监测机制

北京某重点中学引入的"心理健康云平台"具有借鉴意义,通过定期心理测评、日常行为数据采集、课堂表现分析等维度,构建起覆盖学习生活全场景的预警系统,成功将心理危机识别准确率提升至89%。

2. 创新家校共育模式

上海某教育集团推行的"家庭心理教练"项目值得推广,通过培训家长掌握基础心理疏导技巧,建立家庭-学校-专业机构三方联动机制。实施该项目的学校,亲子矛盾发生率同比下降42%。

3. 打造浸润式心理健康教育

杭州某中学将心理课程与学科教学深度融合,在物理课堂融入挫折教育案例,在历史教学中探讨生命价值主题。这种"学科浸润"模式使心理健康教育触达率提升至每周12课时,远高于传统单独授课模式。

三、社会支持系统的协同构建

1. 社区心理服务网络的延伸

深圳市建立的"15分钟心理服务圈"具有示范效应,将专业心理咨询师派驻社区工作站,与学校建立绿色转介通道。该模式实施后,青少年心理问题社区干预成功率提升至76%。

2. 新媒体平台的正确引导

某短视频平台开展的"心理微课堂"项目,邀请专业医师以情景剧形式解读青少年常见心理问题,单期最高播放量突破800万次。这种符合青少年接受习惯的传播方式,有效打破了心理健康知识传播的壁垒。

3. 企业社会责任的创新实践

某科技公司开发的AI心理陪伴机器人,通过自然语言处理技术实现7×24小时情绪疏导,已在30所中学试点应用。测试数据显示,使用该系统的学生焦虑指数平均下降27个百分点。

当我们持续追问"萧振高中跳楼事件"的启示时,答案早已超越个案本身。从成都某中学建立的"同伴支持计划",到广州推行的"心理急救员"培训制度,各地创新实践正在勾勒出青少年心理健康防护的新图景。这需要教育理念的根本转变——从追求单一评价标准到关注全面发展,从被动危机应对到主动预防干预,最终构建起家庭、学校、社会三位一体的生命守护网络。