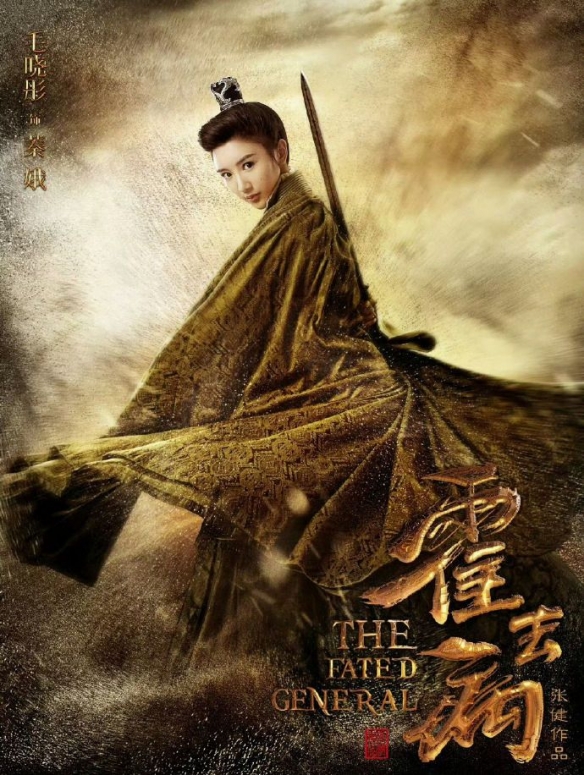

历经九年沉淀的史诗巨制终获发行许可,这部由张若昀、毛晓彤、白宇联袂演绎的历史题材剧,从立项到面世始终牵动着观众心弦。作为展现西汉名将霍去病传奇人生的影视作品,该剧在艺术创作与历史还原之间寻求突破,其更名与删减背后折射出当代历史剧创作的深层思考。

一、剧集信息重大调整

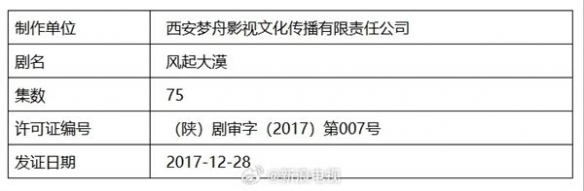

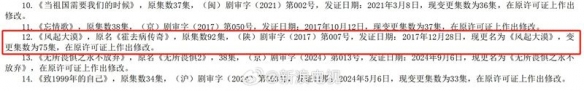

国家广电总局最新备案公示显示,原定名为的剧集正式更名为,播出体量由92集调整为75集。制作方通过删减近20%的篇幅,着力提升叙事节奏与内容密度。值得关注的是该剧自2016年拍摄完成至今已历时九载,此番过审标志着历史题材影视作品的审核标准演变。

二、创作理念的碰撞与平衡

本剧以"少年将军成长史"为叙事主线,塑造了从边陲少年到一代军神的蜕变历程。这种创作手法引发学界与观众的双向讨论:

1. 历史原型与艺术加工的尺度把握:剧中设置的家世背景与情感线,与记载存在艺术化处理

2. 人物塑造的现代性表达:创新性加入的成长型叙事,为历史人物注入符合当代审美的精神内核

3. 军事谋略的视觉呈现:通过数字技术复原的漠北战场,展现古代战争美学的创新突破

三、史诗叙事的现代演绎

剧作在保持历史框架的基础上,构建了层次丰富的叙事结构:

开篇以边民视角展现匈奴侵扰之痛,通过少年霍去病的成长轨迹,串联起汉武帝时期的军事改革。河西走廊的六日转战、单骑受降的惊险时刻、封狼居胥的巅峰时刻,三大战役场景构成全剧高潮。

制作团队特别注重历史细节还原:

• 汉军装备参照出土文物进行复刻

• 行军路线严格考证历史地理

• 匈奴王庭建筑融合考古发现与艺术想象

四、文化价值的当代启示

该剧引发的讨论超越了影视创作范畴:

如何在尊重史实与艺术创新间找到平衡点?历史剧如何承载文化传播功能?青年观众对历史人物的接受偏好呈现哪些新特征?这些议题为行业提供了重要参考坐标。

从92集到75集的调整,不仅体现创作团队对叙事效率的追求,更反映出主管部门对历史题材作品的价值引导。当镜头掠过祁连山脉的苍茫,观众或将重新思考:究竟怎样的艺术表达,才能让两千年前的英雄气概在当代荧屏焕发新生?