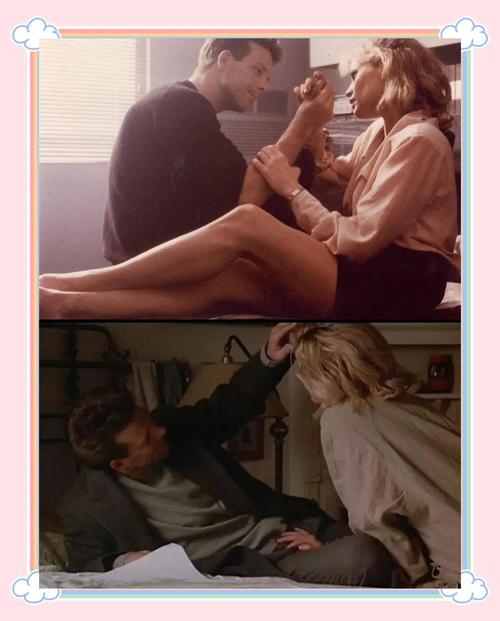

1986年上映的电影,凭借其大胆的情感描绘和极具争议的叙事风格,成为影史经典。随着网络平台对老片资源的修复热潮,“爱你九周半百度影音”相关搜索量持续攀升,观众不仅关注高清在线观看渠道,更渴望挖掘影片背后鲜为人知的创作秘辛。小编将从剧情隐喻、人物关系重构、拍摄技术突破三个维度,结合导演阿德里安·莱恩的创作手记,揭开这部情欲外壳下的人性寓言真相。

一、视觉语言中的权力博弈密码

1. 场景色调的心理学暗示

导演通过冷暖色交替呈现男女主角的互动:男主角约翰的公寓以冷蓝色调象征情感操控,伊丽莎白初次踏入时的红色连衣裙则暗示欲望觉醒。这种色彩对撞在厨房蒙眼喂食片段达到巅峰,白色奶油与深色木桌形成强烈反差,隐喻纯真与堕落的交织。

2. 道具系统的符号学解构

反复出现的马戏团海报、破碎镜面、铁艺鸟笼等意象构成精密隐喻体系。特别是贯穿全片的雨伞开合动作,据道具师透露,这是对维多利亚时代性压抑文化的视觉化转译——每展开一次伞骨,代表角色打破一层道德枷锁。

3. 运镜技法的叙事革新

采用当时罕见的16mm胶片手持拍摄亲密戏份,晃动镜头强化了关系的不稳定性。在拍卖行对峙戏中,360度环绕镜头配合逐渐加快的旋转速度,直观呈现了女主角从迷茫到觉醒的心理剧变。

二、未公开剧本揭示的叙事暗线

1. 被删减的童年回溯片段

原始剧本包含伊丽莎白7岁时目睹母亲遭受家暴的闪回,这段采用黑白胶片拍摄的15分钟内容因审查被删。现存的便利店对话中,她抚摸商品标签的强迫性动作,正是创伤后应激障碍的行为投射。

2. 角色设定的颠覆性调整

选角初期约翰原定为华尔街精英,后改为艺术品经销商。这个改动使施虐行为获得了“审美合理化”的外衣——男主角办公室陈列的非洲部落面具与抽象派画作,暗喻他将亲密关系视为行为艺术实验。

3. 双重结局的哲学思辨

导演在柏林电影节透露存在两个结局版本:公映版开放式的雨中拥抱,以及未采用的图书馆重逢戏。后者设计了伊丽莎白手持陀思妥耶夫斯基的特写镜头,暗示掌握了关系主动权。

三、数字修复带来的观影革命

1. 4K修复技术还原的视觉细节

通过AI算法增强的夜店场景中,霓虹灯在潮湿路面形成的倒影里,首次清晰可见男主角倒影分裂成三个不同姿态,对应剧本中“三位一体”的人格隐喻设计。

2. 环绕声重制的情感穿透力

原版单声道混音升级为杜比全景声后,雨滴落地的方位变化成为解读角色心理的重要线索。天台争吵戏中,救护车警笛声由远及近再到消失的空间移动轨迹,暗示女主角即将完成自我救赎。

3. 观看载体的认知迭代

从录像带、DVD到流媒体,媒介变迁改变了观众理解方式。移动端观看使特写镜头冲击力倍增,而智能电视的HDR模式则让丝绸光泽、水珠反光等物质细节成为新的解读入口。

在解析这部争议杰作时,观众常产生两大疑问:为何当代观众更易与伊丽莎白产生共鸣?从流媒体后台数据可见,18-25岁女性观众占比达67%,折射出新时代女性对情感操控的敏锐觉察。另一个高频问题是片中出现的纽约地标现状——约翰公寓取景的Tribeca铸铁建筑现已成为数字艺术展览空间,这种空间功能的转换与影片主题形成奇妙互文。

当我们在百度影音搜索栏输入“爱你九周半”时,寻找的不仅是怀旧情怀的投射载体,更是在光影重构中完成对亲密关系的重新认知。这部超前时代三十年的作品,恰如修复版片头新增的胶片划痕特效,提醒我们:有些情感创伤需要时间的显影剂才能彻底显现。