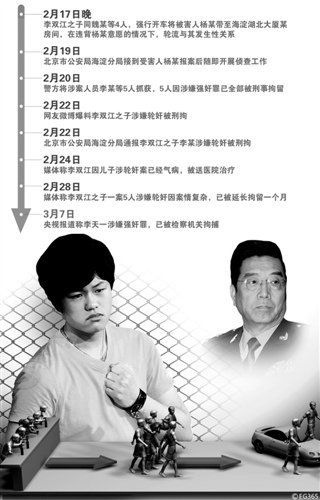

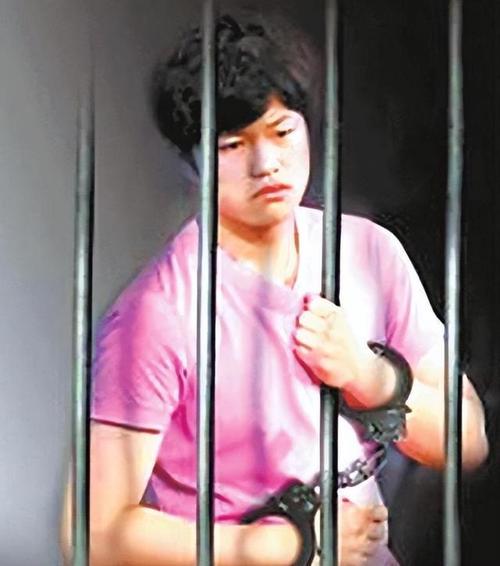

2013年轰动全国的李天一案件,在司法判决尘埃落定后,公众视线逐渐转向案件中其他四位涉案人员的家庭背景。这些年轻人特殊的成长经历,折射出家庭教育、社会资源与青少年行为之间的复杂关联,也为当代家庭教育模式带来深刻反思。

案件中的五位当事人均来自特殊家庭结构,其中四位父母具有显著社会身份特征。公开资料显示,王某父亲为某军区现役军官,张某母亲系知名三甲医院主任医师,魏某父母共同经营连锁餐饮企业,陈某父亲则是某高校法学教授。这种高知、高收入家庭背景下成长的青少年,为何会集体卷入恶性事件,成为值得深入探讨的社会命题。

从教育资源配置角度看,四位当事人均就读于重点中小学,享有优质教育资源。王某就读的某外国语学校,其国际部毕业生海外升学率长期保持95%以上;张某所在的省级示范高中,每年清北录取人数超过30人。但优质教育并未转化为健全人格培养,家长过度依赖学校教育而忽视品德养成,暴露出精英教育体系的重大缺陷。

家庭教养方式分析显示,四位父母存在明显教育误区。魏某父亲在采访中坦言"生意太忙,孩子交给保姆和司机照顾",陈某母亲则坚持"孩子只要学习好其他都不重要"。这种物质满足替代情感关怀的教育模式,导致青少年价值观严重扭曲。心理学研究证实,长期情感忽视会使青少年产生补偿性攻击倾向。

社会网络影响层面,五人通过高端会所建立起封闭社交圈。涉案的某私人俱乐部入会门槛要求家庭资产证明,这种阶层固化的社交环境,容易形成扭曲的群体价值观。青少年在群体压力下,为维持圈层认同而做出越轨行为,这种现象在犯罪心理学中被称为"群体极化效应"。

案件引发的社会争议持续发酵。部分舆论质疑特殊群体是否享有司法特权,但公开判决书显示五人量刑均严格按法定标准执行。更深层的争议在于,当家庭教育失范遭遇社会监督缺位,如何建立有效的预防机制?这需要家庭、学校、社会三方协同构建青少年成长保护网。

从该事件延伸思考,当代家庭教育亟待解决三个核心矛盾:物质投入与精神关怀的失衡、学业成就与人格培养的错位、阶层优势与社会责任的断裂。每个家庭都需要重新审视:我们究竟要培养怎样的下一代?是精致的利己主义者,还是具有社会责任感的公民?

参考文献:

1. 网易新闻

2. 搜狐教育

3. 中国青年报

4. 人民法院案例选

5. 心理学报