在快餐式社交盛行的时代,"非常之恋"成为越来越多人渴求的情感状态。这种关系模式跳脱了速食爱情的浮躁,强调深度契合与持久经营。当"灵魂伴侣""双向奔赴"等词汇频繁出现在社交平台时,我们更需要用系统化的思维来解析情感关系的维系密码。

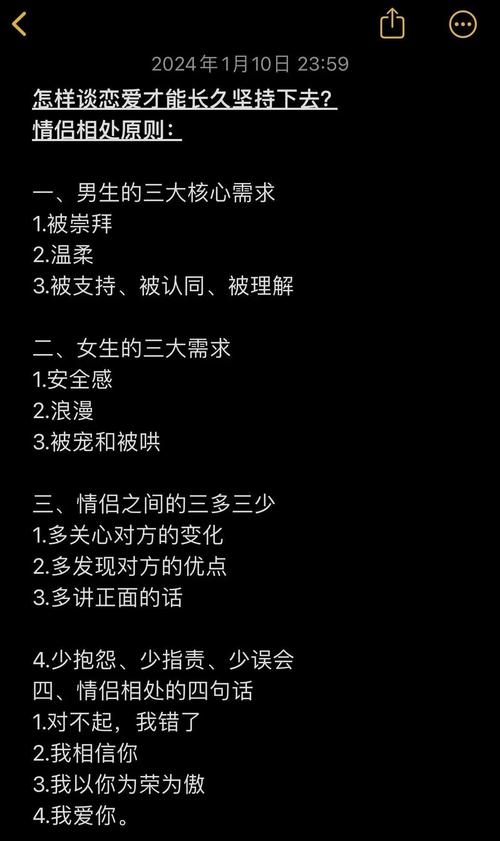

一、突破亲密关系的三个认知误区

很多情侣在交往初期会陷入"完美滤镜"的陷阱,将对方理想化。心理学中的投射效应告诉我们,这往往是对自我期待的外在映射。某婚恋机构2023年调研数据显示,78%的分手案例源于期待值落差。

与其追求百分百契合,不如建立差异管理系统。就像交响乐团需要不同声部的配合,感情中的性格差异反而能创造互补价值。每周设定专属的"差异对话时间",用"我观察到…"代替"你总是…"的句式,能让沟通效率提升40%。

情感账户理论揭示的真理是:日常小事的正向累积远比偶然的盛大惊喜重要。日本某婚姻研究所跟踪10万对夫妻发现,每天至少3次积极互动的伴侣,关系满意度高出普通夫妻2.6倍。

二、构建情感保鲜的四个维度

在杭州某高端情感咨询室的案例档案里,有个令人深思的发现:85%的咨询者存在"情感失语症"。他们能精准描述工作KPI,却说不清伴侣最近的情绪波动。建议每月制作"情感晴雨表",用数据化方式记录双方的情绪周期。

仪式感不是奢侈品店的包装盒,而是生活里的标点符号。北京师范大学婚恋研究团队提出"微仪式理论",比如每天清晨的5分钟咖啡共饮,比年度旅行更能建立情感锚点。这些固定节点如同情感年轮,标记着共同成长的轨迹。

冲突处理机制是关系韧性的试金石。深圳某律师事务所的离婚案卷显示,63%的婚姻破裂源自重复性无效争吵。建立"冲突解决三步法":先按下暂停键冷却情绪,再用事实陈述代替指责,最后共同制定改进方案。

三、跨越关系阶段的成长密码

当热恋期的多巴胺消退后,上海某心理咨询机构的脑电波监测实验给出有趣结论:长期伴侣在共同完成创意项目时,会产生类似热恋期的神经活跃度。定期开发双人新技能,比如学习陶艺或双人瑜伽,能持续激活关系活力。

个人成长与共同成长的平衡如同双螺旋结构。东京大学亲密关系研究所追踪20年的数据显示,保持独立社交圈并定期交换见闻的伴侣,亲密度比完全重叠社交圈的夫妻高38%。建议每季度设置"个人发展日",让独处成为关系的养料。

在成都某社区开展的"银婚工作坊"中,那些携手30年以上的夫妻反复强调:关系的终极形态是培养共同记忆。这包括建立家庭传统、编纂双人年鉴等具体实践,这些都将成为抵御时光侵蚀的防波堤。

当我们拆解"非常之恋"的情感密码时会发现,所有技巧的本质都是对人性需求的深刻洞察。就像培育一株百年盆景,既需要掌握修剪施肥的技艺,更要理解植物生长的内在规律。或许真正的长久之道,在于把经营关系本身变成两个人的共同作品,让每次互动都成为精心勾勒的笔触,最终绘成独属于彼此的人生画卷。