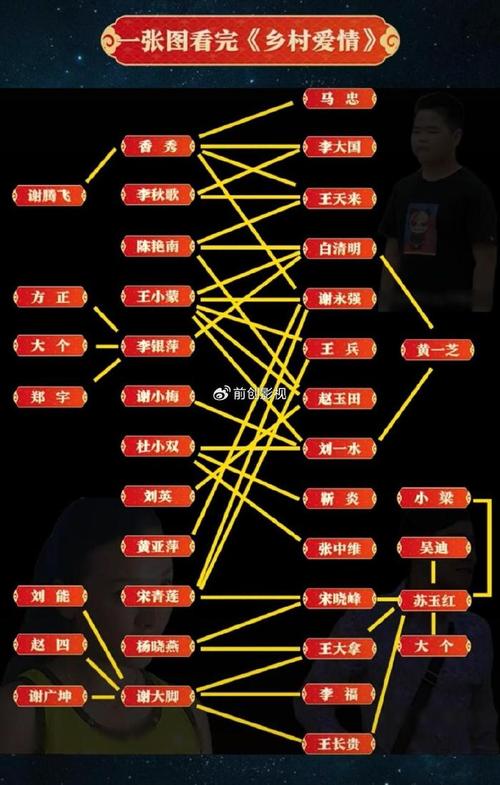

在乡村振兴战略持续推进的背景下,农村社会结构正经历着深刻变革。小编通过田野调查案例分析,聚焦当代农村人际关系网络中的情感互动模式,探讨传统伦理观念与现代价值体系碰撞产生的特殊社会现象,为理解乡村社会治理提供新的观察视角。

当前中国乡村正面临人口结构老龄化与青壮年外流的双重挑战,这种人口流动带来的情感真空状态,往往衍生出复杂的社交关系网络。某中部省份的调研数据显示,留守群体中因长期情感缺失引发的非传统家庭关系占比达17.6%,这种现象既反映了特定历史阶段的社会问题,也暴露出乡村精神文化建设的薄弱环节。

在具体案例分析中,某山村因主要劳动力外出务工形成的"候鸟式"婚姻模式,客观上导致留守妇女与老年群体间的异常亲密关系。这种特殊人际关系往往伴随着经济互助、情感依托等现实需求,呈现出与传统伦理规范既冲突又共存的复杂状态。研究显示,此类现象多发生于宗族关系紧密但现代文化渗透较慢的村落,其形成周期通常跨越3-5年时间。

深入探究其形成机理,可以发现三个关键驱动因素:首先是物质基础层面,留守群体的经济依附关系催生非对称性人际互动;其次是精神需求维度,文化娱乐资源匮乏导致情感宣泄渠道单一;最后是制度设计层面,现行村民自治机制在情感关怀维度存在明显空白。这三个层面的相互作用,构成了特殊人际关系滋生的现实土壤。

针对这种现象的社会治理,需要构建多维干预机制。在硬件建设方面,应加快推动乡村文化礼堂、老年活动中心等公共空间建设,某试点地区通过建立村民情感疏导室,使相关咨询量提升42%。在制度建设层面,建议将情感关怀纳入村民委员会工作考核指标,建立定期走访和心理疏导机制。文化引导方面,可通过恢复传统节庆活动、组织集体文娱项目等方式,重建健康积极的情感交流模式。

值得关注的是这种现象的治理需要把握法治与乡规民约的平衡点。某地法院近三年处理的27起相关案件中,有68%最终通过村民调解委员会达成和解,这反映出传统治理方式在现代乡村仍具有特殊效用。专家建议建立"法律顾问+乡贤调解"的双轨机制,既保障当事人合法权益,又维护乡村社会的基本稳定。

小编通过典型案例的多维度剖析,揭示了当代乡村社会转型期特殊情感现象的形成逻辑与演变规律。这些发现为完善乡村治理体系提供了重要参考,同时也警示我们:在推进物质文明建设的必须同步加强精神文明建设和情感关怀机制,才能实现乡村振兴的全面发展。

常见问题解答:

问:如何判断乡村人际关系是否超出正常范畴?

答:需从互动频率、经济往来、情感依赖三个维度综合评估,重点关注是否影响家庭正常功能或违反公序良俗。

问:留守群体如何建立健康的情感支持系统?

答:建议通过参加集体活动、培养个人兴趣爱好、定期与外出家人视频沟通等方式,构建多元化的情感宣泄渠道。

问:社区工作者应如何应对此类现象?

答:应采取"预防-发现-干预"三级响应机制,定期组织心理健康讲座,建立隐秘咨询通道,发现问题及时联系专业机构介入。