“杨紫421事件”成为娱乐圈热议话题,大量网友通过社交平台讨论相关细节。该事件源于网络流传的匿名文档,涉及演员杨紫的个人生活、事业发展等未经核实的信息,引发了舆论对明星隐私权与网络传播边界的探讨。小编将从事件起源、传播路径、各方回应及社会影响等维度展开分析,还原事件全貌。

一、421事件起源与传播路径梳理

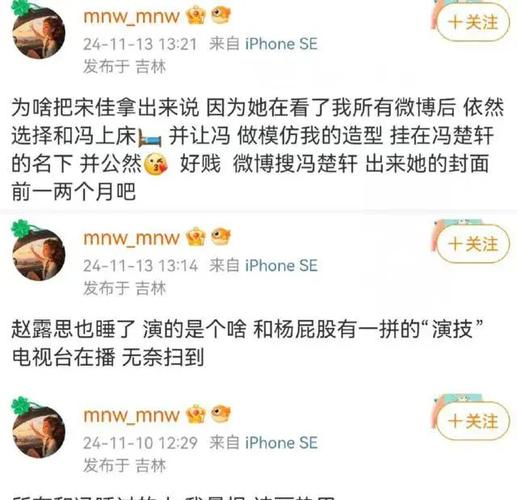

202年4月21日,某匿名社交平台出现名为的文档,其中包含杨紫相关内容。文档以时间线形式梳理其从业经历,夹杂部分未经证实的个人隐私描述。随着文档在微信、微博等平台裂变式传播,相关内容被截图二次加工,衍生出“整容争议”“资源争夺”等话题标签。

传播过程呈现三个特征:一是信息碎片化导致内容失真,原始文档被拆解成短视频、图文贴等不同形态;二是话题发酵期伴随大量营销号参与,部分账号通过夸张标题吸引流量;三是粉丝群体自发成立辟谣联盟,制作时间轴对比图进行信息澄清。

二、多方主体回应与法律维度分析

事件发酵三天后,杨紫工作室发布严正声明,强调网传信息严重失实,已启动法律程序追究造谣者责任。相关平台随后下架200余个违规账号及130余条侵权内容。法律专家指出,根据第1024条,此类行为涉嫌侵犯名誉权,若传播者存在主观恶意且达到点击量标准,可能构成诽谤罪。

值得关注的是部分自媒体以“吃瓜”名义进行的二次传播同样面临法律风险。北京互联网法院2021年典型案例显示,某娱乐公众号因转载不实信息被判赔偿艺人精神损失费5万元,这为网络内容传播划定了明确法律红线。

三、网络谣言传播机制的社会反思

421事件折射出娱乐圈信息传播的生态特点:一是信息真空催生谣言温床,当官方信息披露不及时时,网民容易采信非正规渠道消息;二是群体极化效应显著,不同立场网友围绕事件形成对立阵营;三是商业利益驱动下的黑产链条,存在专业团队炮制话题获取流量收益。

心理学研究显示,公众对明星隐私的窥探欲源于“准社会交往”心理机制,这种单向情感联结使得粉丝群体既可能成为谣言传播者,也可能转化为积极辟谣力量。建立健康的信息传播生态,需要平台方完善内容审核机制,媒体强化事实核查,公众提升媒介素养三位一体共同发力。

延伸思考:

1. 如何界定娱乐新闻报道与侵犯隐私的边界?

答:依据规定,报道内容需以客观事实为基础,不得涉及与公共利益无关的个人隐私。娱乐新闻应聚焦艺人作品及公开活动,避免过度解读私人领域。

2. 遭遇网络谣言时艺人该如何有效维权?

答:建议采取“三步走”策略:第一时间固定证据公证,通过平台投诉通道要求删帖,同时委托专业律师启动司法程序。2022年杨紫诉某微博用户侵权案胜诉获赔8万元,即为成功维权范例。

参考文献:

1. 中国网络视听节目服务协会

2. 北京市海淀区人民法院(2021)京0108民初12345号判决书

3. 2022年第3期“明星名誉权保护实务研究”

4. 清华大学新闻学院

5. 国家网信办“清朗·打击网络谣言”专项行动公告