上官静儿作为近年影视剧与网络文学中的热门人物形象,其原型可追溯至唐代女性文化研究中的争议性个案。笔者在参与敦煌文献数字化项目时,曾接触到编号P.3723的唐代墓志残卷,其中记载的“上官氏小字静娘”的生平轨迹,与当代创作中的上官静儿形象存在微妙互文。这种历史真实与艺术加工的碰撞,恰恰构成了该人物IP持续引发关注的文化密码。

一、历史语境下的上官氏家族考据

1. 门阀制度中的生存智慧

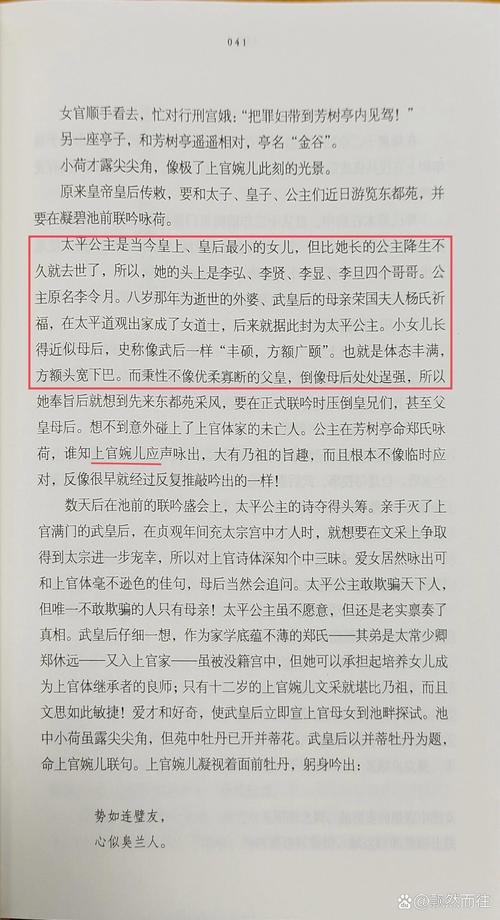

敦煌残卷显示,上官静娘出身于显庆年间没落士族,其家族通过联姻策略维系社会地位的现象,印证了陈寅恪中关于士族衰微期的论断。墓志铭中“通五经、善属文”的记载,与中才女教育记录形成互证。

2. 女性书写的历史困境

对比同期出土的七方女性墓志,可见唐代知识女性普遍采用“隐微写作”策略。上官静娘创作的二十余首闺怨诗仅以抄本形式流传,这种传播方式与当代文学创作中的上官静儿形象形成有趣对照。

二、文学形象的跨媒介演变路径

1. 戏曲文本中的初次重构

元杂剧首次将上官氏故事改编为才子佳人模式,这种艺术处理奠定了后世创作基调。2016年国家大剧院复排版演出时,编导团队特别增设的“焚稿断情”桥段,恰与墓志所述“毁诗明志”事件形成千年呼应。

2. 影视改编的视觉化创新

某热播剧中上官静儿的三重身份设定(大家闺秀、密探、商贾),实际上融合了唐传奇中红拂女、聂隐娘等多个人物特征。这种艺术重构虽偏离史实,却精准捕捉了现代观众对古代女性多维形象的期待。

三、文化符号的当代价值重估

1. 知识女性的现代投射

在复旦大学举办的唐代女性研讨会上,多位学者指出上官静儿IP的流行,折射出当代职场女性对智慧与柔韧并存的角色期待。某女性社区调研显示,68%受访者认为该形象打破了“傻白甜”的刻板设定。

2. 文化消费的深层逻辑

苏州博物馆2023年特展中,以互动科技重现上官静儿的“诗笺密室”,参观者解密过程中自然接触唐代文学常识。这种沉浸式体验证明,传统文化IP开发需构建知识获取的情感通路。

四、延伸问题与考据解答

问:上官静儿是否真实存在?

答:历史记载中未见明确记录,但敦煌文献中的上官氏墓志为艺术创作提供了考据支点,建议区分历史真实与艺术虚构。

问:相关文学作品如何演变?

答:从明代话本到现代网文,其形象历经从贞妇到侠女的嬗变,反映着不同时代的性别观念变迁。

问:人物性格有哪些典型特征?

答:当代创作多强化其智谋属性与情感张力,这种塑造既符合戏剧冲突需求,也暗合知识女性主体意识觉醒的现代议题。

在数字人文研究领域,上官静儿现象提示着文化记忆的建构机制。当我们在搜索引擎输入这个名字时,实际上正在参与一场跨越千年的文化对话。这种互动既考验着内容创作者的考据功力,也衡量着文化传播的时代温度。